Published on 30-06-2021

The Accountant of Auschwitz, 2018, Mathew Shoychet

沒有歷史,沒有回憶;沒有回憶,沒有未來。

在山雨欲來的日子,談一套審判納粹德軍的紀錄片,只恐怕讀者心不在焉。醉翁之意不在酒,一段看似與我們不相關的歷史,旨在提點徬徨無助的我們:沒有一條爭取公義的路是平坦的。認識過去、了解過去、掌握過去,才能在荊棘滿途上找到指明燈。

2015年,位於德國北部的小城市呂內堡惹來一陣騷動。其時93歲的老人奧斯卡葛朗寧,要為70年前駐守奧斯威辛集中營期間的所為,面臨多項協助謀殺罪的指控。他依靠助行架跚跚步入法庭,雖然行動不便,但神態自若。一位倖存猶太人回憶:「他看似是可憐的老人,但他坐下來的一刻,一切都改變。他環顧四周,環繞雙臂。我想:你跟以前一樣,自以為是上帝,而我們是害蟲。那一刻,內心對他的同情消失了。」

小城的居民對這次遲來的審判,看法兩極,饒有趣味:

- 「他們應該對自己的所作所為負責任。」

- 「小嘍囉被吊死,但就放過大人物。」

- 「他是被逼迫的,他只是跟從上級的指令。如果他有罪,那麼許多老法官也要負責任。」

- 「當時許多人都喊過『萬歲』,大家都不知道是什麼一回事。」

審判,是勝利者的公義?還是坦誠面對民族的歷史?誰人要為大屠殺負責任?

二戰的傷痛刻骨銘心,一張張黑白照片裝載著難以忘懷的真相。槍枝應聲齊發,頓時土坑倒臥著數不盡的屍體,空氣中瀰漫著血腥的塵埃。母親抱著嬰兒,無助地彎著半身,身後的軍人高高舉著槍枝準備射出無情的一槍。相片雖模糊但震撼,沒有人在集中營因為弱小而倖存。

波蘭有數個地方的名字,每每提到叫人不寒而慄──馬伊達內克Majdanek、索比堡Sobibor、海烏姆諾Chelmno、貝爾賽克Belzec、特雷布林卡Treblinka、奧斯威辛Auschwitz-Birkenau。建立這些集中營的唯一目的就是種族清洗,過百萬猶太人慘遭殺害。

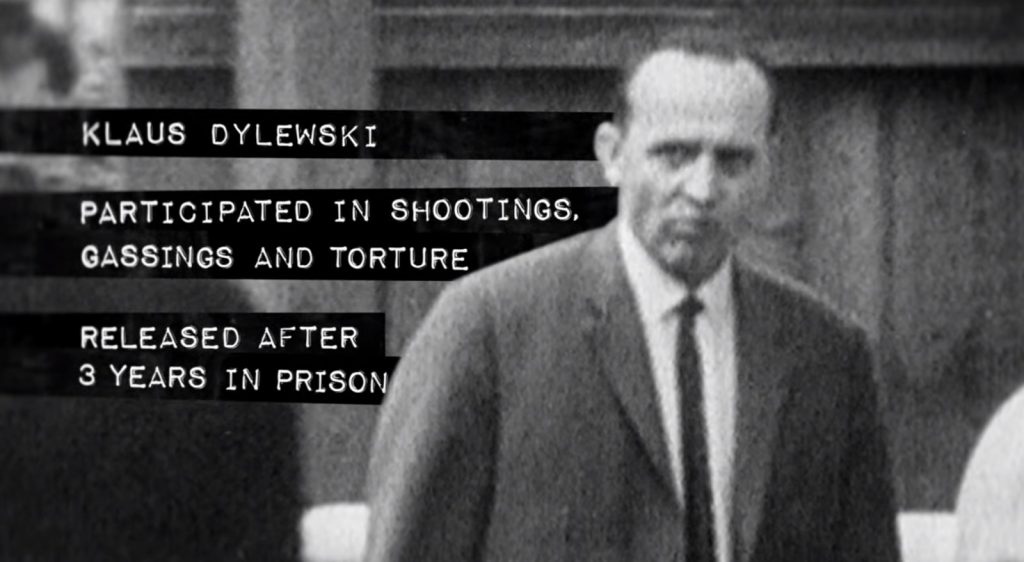

然而,許多納粹犯罪者在戰後並沒有受到應有的制裁。

戰後德國一片頹垣敗瓦,百廢待興。民眾渴望從罪咎和傷痛中走出,其時政府也極力遊說終止審判,司法部也不落力檢控,因為部門中大多數都是前納粹份子。諷刺的是,這些活下來的人,卻是戰後建立和界定新司法制度的人。甚至許多法官也是納粹戰犯,不少判決被質疑因同情罪犯而輕判。有統計指(截止2018年),1945年大約有80萬名納粹親衛隊成員,1947年至今德國調查了約10萬名成員,其中6200個接受審判,被判犯下謀殺罪的僅124個。

多年過去,許多納粹軍官或逃亡海外,或留居故土,過著安穩的日子。倖存者卻懷著重擔,迎來孩子的疑問:為甚麼我們沒有祖父母,沒有姑母,沒有叔叔?

葛朗寧的審判,意義在於沒有一個參與者是無辜的。同時,有法律學者認為,葛朗寧是受到不公平針對的象徵。作為集中營的會計師和守衛的他,如果活在一個犯罪者有效地受到制裁的年代,也許沒有人會找上他,他會處於名單中非常低的位置。

但仍然有倖存者願意為審判走出來:「我當證人,就像在我父母不存在的墳墓前,獻上花圈。」

五十年不變?現在的「美麗新香港」不再是我們熟悉的地方。黑變成白,白變成黑,窮得只剩下「屯馬開通很興奮」。或走,或留,再難過的日子也要過。我們只有變得更強,才能活著為遲來的審判作見證。縱然許多事物無故消失、無聲告別,但真相和公義會在心中慢慢長成一棵大樹,等待一天能夠彰顯。